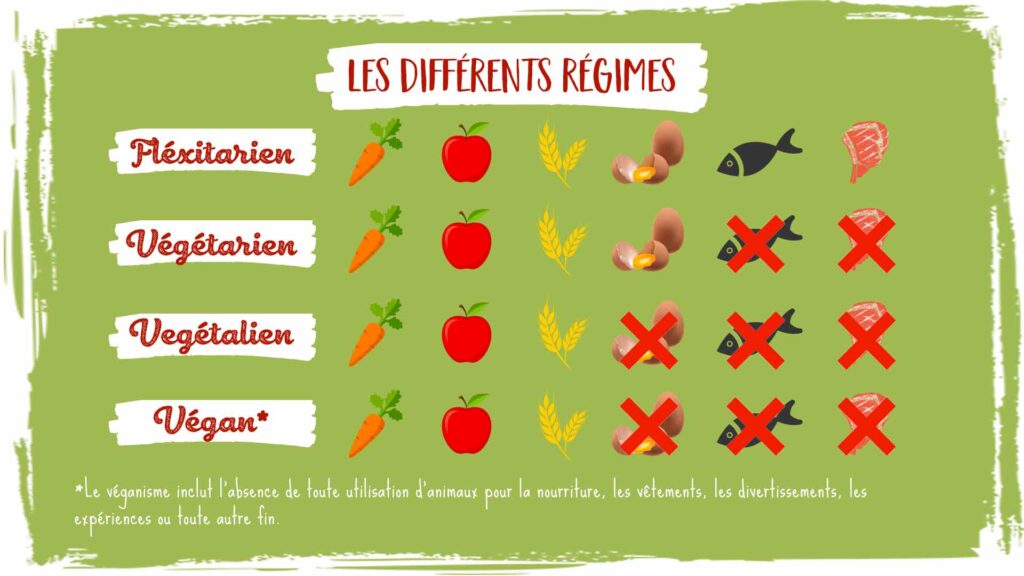

Dans un contexte où l’éthique animale et l’écologie prennent une place de plus en plus importante dans nos sociétés, il est essentiel de bien comprendre les différences entre végétarisme, végétalisme et véganisme. Ils sont souvent confondus, alors qu’ils impliquent des engagements différents. Voici un tour d’horizon détaillé.

Le végétarisme : une alimentation sans chair animale

Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la chair animale sous toutes ses formes : viande rouge, volaille, poisson, fruits de mer… Cependant, les végétariens continuent de consommer des produits issus des animaux tels que les œufs, les produits laitiers (certains fromages, yaourts, beurre…) et le miel.

Attention toutefois, tous les fromages ne sont pas végétariens ! Certains, comme le parmesan, contiennent de la présure, une enzyme prélevée dans l’estomac des jeunes veaux. Une subtilité souvent ignorée mais importante pour les personnes souhaitant devenir végétariens « stricts ». Il existe en effet une légère différence entre les végétariens qui mangent tout type de fromage, et les végétariens qui souhaitent un respect strict de leur régime alimentaire et de leurs convictions.

Il faut également noter – et ce n’est aucunement un jugement – qu’en étant « seulement » végétarien, vous continuez à contribuer au massacre d’animaux et à la maltraitance animale. En effet, pour consommer du fromage et divers produits laitiers, il faut que l’animal – prenons ici la vache – produise du lait toute l’année. En biologie, un mammifère doit mettre au monde pour produire du lait (afin de nourrir ses petits). Dans de nombreux élevages, on insémine donc de force des vaches toute l’année pour avoir du lait de janvier à décembre, et on met à l’abattoir les veaux puisque considérés, dans l’industrie laitière, comme des « déchets ». Le veau ne devant pas accaparer la ressource destinée à la consommation humaine, il finira comme les autres animaux, en barquette…

Une précision était nécessaire sur ce point, tant cette information semble méconnue des végétariens qui pensaient « bien faire » face à l’exploitation animale.

Le végétalisme : une alimentation refusant tout produit d’origine animale

Le végétalisme va plus loin en excluant tout produit d’origine animale de l’alimentation. Un végétalien ne consomme donc pas de viande ni de poisson, mais également aucun produit issu des animaux : ni œufs, ni laitages, ni miel, …

Il se tourne vers les alternatives végétales et met en avant des aliments riches en protéines végétales comme les légumineuses, les céréales, les noix et les graines. Une cuisine colorée, variée et riche en saveurs (ce n’est pas pour rien que les plats d’Asie, d’Inde ou du Moyen-Orient sont si réputés chez les végétariens/végétaliens), loin des idées reçues sur une alimentation fade et pleine de carences.

Le véganisme : au-delà du régime alimentaire, un engagement éthique

Le véganisme reprend le régime alimentaire végétalien, mais s’étend à tous les aspects de la vie. Il repose sur un refus global de l’exploitation animale, ce qui implique des choix de consommation éthiques :

- Refus de porter des vêtements en laine, cuir, soie, fourrure…

- Rejet des produits testés sur les animaux, notamment les cosmétiques,

- Opposition aux delphinariums, zoos et élevages d’animaux,

- Contre la chasse.

Ce dernier point soulève cependant des débats au sein même de la communauté végane. Si beaucoup sont opposés aux zoos pour leur caractère captif et exploitant, certains reconnaissent leur rôle dans la sauvegarde d’espèces en voie de disparition et la réhabilitation d’animaux sauvages. (notons que pour ce dernier point, de nombreux essais ont été infructueux, ce qui peut questionner son intérêt principal)

A noter également : De nombreux athlètes de très haut niveau sont végans, notamment des marathoniens (une des disciplines les plus demandeuses en énergie).

Ce n’est pas un argument d’autorité évidemment, mais force est de constater qu’il est possible d’allier écologie et bien-être animal avec apport suffisant en protéines, par exemple.

L’antispécisme : une philosophie éthique au cœur du véganisme

L’antispécisme est une philosophie qui s’intègre au véganisme. Elle rejette l’idée selon laquelle certaines espèces animales, en raison de leur appartenance à une catégorie particulière, méritent moins de droits ou de considération que d’autres, simplement parce qu’elles sont jugées « inférieures » ou « moins humaines ». Considérer par exemple que manger une vache c’est acceptable, mais un chien, non.

Ce concept repose sur l’idée d’égalité morale : chaque individu, qu’il soit humain ou animal, mérite de ne pas être exploité, maltraité ou discriminé sur la base de son espèce. Il semble en effet ridicule de critiquer la consommation de viande de chien en Chine tout en ayant une côte de bœuf dans son assiette, tout comme il existe une dissonance cognitive entre dire « aimer les animaux » et avoir un chat chez soi, et manger d’autres espèces comme la vache, le porc, le poulet…

Le véganisme est donc une mise en pratique de l’antispécisme. Il s’agit de refuser la souffrance et l’exploitation d’êtres sensibles pour satisfaire des besoins non essentiels, qu’il s’agisse de nourriture, de loisirs ou de mode. L’antispécisme questionne aussi notre relation avec les autres espèces : pourquoi devrions-nous imposer une souffrance à un être vivant simplement parce qu’il est une vache ou un poulet et non un humain ? Cette réflexion amène à déconstruire les normes sociétales qui placent les intérêts humains au-dessus des besoins fondamentaux des autres animaux.

Repenser donc notre rôle dans l’écosystème et cesser de nous croire « au-dessus de tout » uniquement car nous sommes des êtres humains.

Il est cependant important de souligner que bon nombre de végans ne sont pas antispécistes. Mais tous les antispécistes sont végans. (où bien ils n’ont pas compris le principe)

Le véganisme face à ses contradictions

L’engagement végan ne se prétend pas parfait. Il implique des choix évidemment, mais aussi parfois des contradictions. Par exemple, la question des animaux de compagnie divise au sein de la communauté végane. Certains considèrent qu’avoir un animal domestique est une forme d’exploitation, tandis que d’autres, notamment ceux qui recueillent des animaux abandonnés, estiment que leur offrir un foyer est une démarche altruiste et éthique, dans le prolongement de l’antispécisme, considérant les animaux sous leur toit comme leurs égaux.

Un végan possédant des animaux issus du sauvetage sera parfois critiqué par des militants plus radicaux. Pourtant, peut-on considérer comme « végan » le fait de laisser un chaton abandonné mourir sous prétexte que le véganisme implique le refus de l’animal domestique et que les associations et refuges sont saturés ?

Le véganisme : une voie imparfaite mais nécessaire

Malgré ses limites, le véganisme reste aujourd’hui la seule réelle alternative permettant de réellement réduire notre impact sur les animaux et la planète. Car au-delà des questions éthiques, notre alimentation joue un rôle crucial dans la protection de l’environnement.

En effet, la déforestation massive pour l’élevage, la pollution des eaux, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de viande sont autant de problématiques qui montrent que la transition vers une alimentation plus végétale est une nécessité, et que le seul végétarisme est incomplet.