L’écologie ne se limite pas à la préservation des forêts, à la lutte contre les énergies fossiles ou au tri des déchets. Elle englobe aussi notre rapport au vivant dans son ensemble, mais également notre positionnement vis-à-vis de ce vivant et donc, automatiquement, les animaux non-humains qu’ils soient sauvages ou domestiques.

Pourtant, une grande partie des personnes engagées se heurte à une dissonance cognitive : prôner un monde durable tout en continuant à consommer de la viande ou des produits d’origine animale, ou à tolérer / fermer les yeux sur l’exploitation animale.

Peut-on réellement se dire écolo sans remettre en question notre rapport à l’exploitation animale ?

L’impact environnemental de l’alimentation omnivore

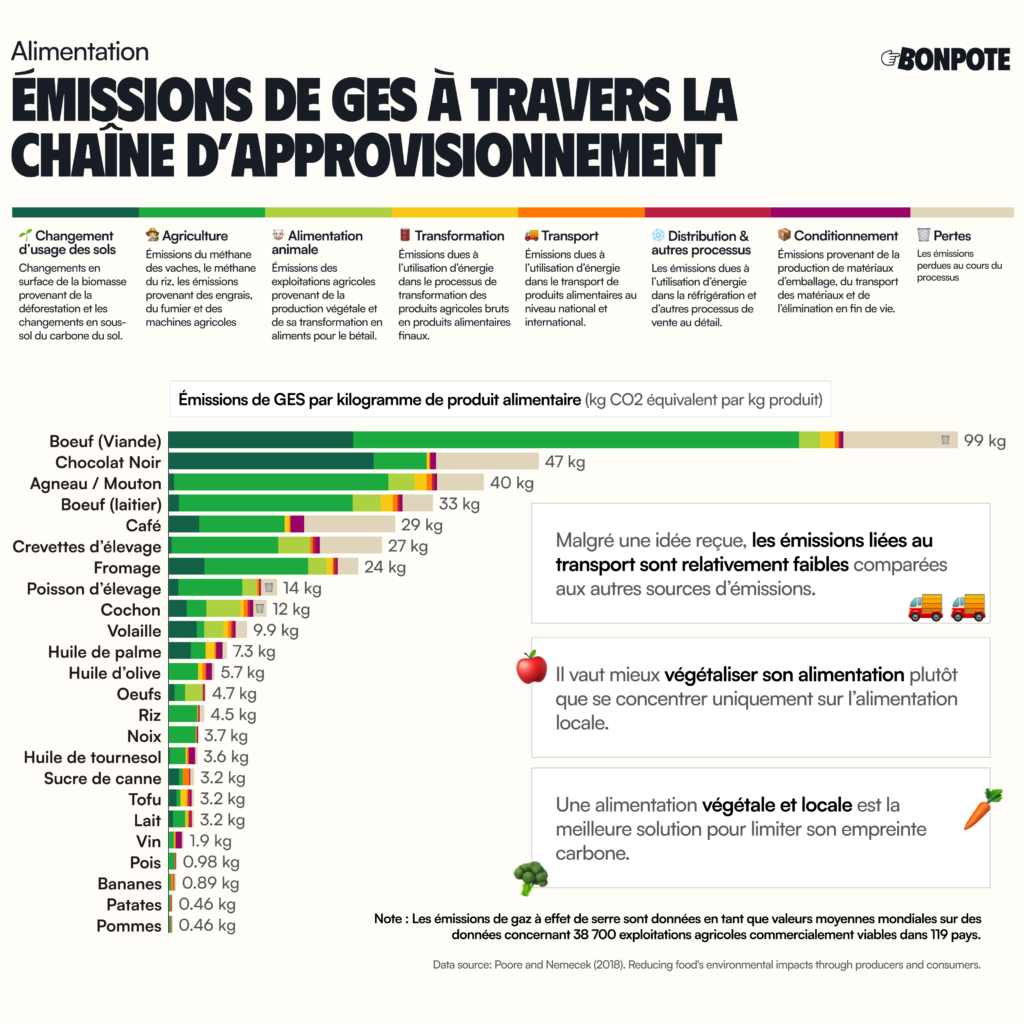

L’élevage est la principale cause de la déforestation dans le monde [1]. C’est aussi l’une des principales causes de la perte de biodiversité et des émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, l’agriculture fait partie du trio infernal aux côtés du transport et de l’industrie.

En France, l’agriculture est en seconde position derrière le transport, avec 21% des émissions de GES nationales du pays [2]. D’après The Shift Project, en 2020, l’agriculture représentait 20% des émissions de GES dans le monde.

Quand on parle de l’impact environnemental, les GES ne sont pas le seul problème, évidemment.

En plus du méthane émis par les ruminants, il faut prendre en compte la déforestation pour les cultures destinées à leur alimentation (soja, maïs) et la pollution des sols et des eaux par les effluents d’élevage, ainsi que les pesticides ou encore la consommation d’eau pour les cultures (le maïs étant par exemple très gourmand en eau).

L’aménagement du territoire est également un facteur clé. Les terres agricoles sont massivement dédiées à l’élevage, soit directement pour les pâturages, soit indirectement pour les cultures destinées à nourrir le bétail. Si ces terres étaient utilisées pour produire des aliments végétaux destinés à la consommation humaine, elles pourraient nourrir beaucoup plus de monde avec un impact environnemental bien moindre.

On peut également ajouter que l’agriculture/élevage est le seul secteur qui touche à la majorité des limites planétaires. Il est donc primordial de s’occuper de ce secteur afin d’éviter un mur qui arrive déjà bien trop vite.

Le végétarisme : une fausse solution ?

Devenir végétarien ne suffit pas à enrayer la machine mortifère de l’élevage. L’industrie laitière repose sur l’exploitation des mammifères qui doivent enfanter pour produire du lait. Les petits, considérés comme inutiles, finissent à l’abattoir. Fromage, beurre et yaourts perpétuent ainsi le système bien rodé de l’élevage.

En outre, la présure utilisée pour la fabrication de nombreux fromages provient du quatrième estomac des jeunes ruminants (veaux, chevreaux, agneaux). Ce coagulant, extrait de la caillette, ne peut être obtenu que par l’abattage de l’animal. Un équivalent végétal existe, mais la majorité des fromages restent fabriqués avec de la présure animale.

Ainsi, le végétarisme ne protège ni les veaux ni les chevreaux. Ceux qui naissent dans l’industrie laitière sont engraissés et abattus, leur viande étant considérée comme un sous-produit.

Concernant les animaux adultes, même si vous ne consommez pas leur viande, vous contribuez à leur maltraitance. Les vaches laitières, par exemple, subissent dans de nombreux cas des inséminations forcées à répétition pour maintenir leur production de lait toute l’année.

Dans l’élevage moderne, les petits sont arrachés à leur mère dès la naissance, provoquant un stress et une détresse immense pour la mère comme pour le petit. Bien évidemment, ce cas ne concerne pas tous les éleveurs, il est ici question très souvent de réelles et grosses exploitations agricoles plutôt que de plus petits éleveurs.

En consommant des produits laitiers, les végétariens participent indirectement à la mise à mort de milliers d’animaux tout en continuant à alimenter un modèle agricole destructeur pour l’environnement.

Véganisme et écologie : une solution idéale ?

Face à ces constats, de plus en plus de militants écologistes se tournent vers le végétalisme voire le véganisme. La nuance est importante, trop de gens pensent que le véganisme est un régime alimentaire, alors que non.

Le véganisme, qui va au-delà de l’alimentation pour rejeter toute exploitation animale, s’inscrit dans cette logique de réduction de son empreinte écologique individuelle.

Cependant, le véganisme n’est pas exempt de limites. Certaines productions végétales, comme l’avocat ou l’amande, sont gourmandes en eau et impliquent une monoculture destructrice pour les sols. On préconise d’ailleurs, quand on est écolo ET vegan, de consommer localement et d’éviter les produits végétaux à haute empreinte environnementale comme le café, l’avocat… Des alternatives existent comme la chicorée ou le café à base de champignons !

Le véganisme n’est pas parfait et il possède des contradictions – contrairement à ce que de nombreux vegans pensent – mais c’est aussi la voie la plus efficace concernant son empreinte environnementale.

Protéger l’environnement passera forcément par votre assiette.

Le cas spécifique du soja dans l’argumentaire anti-vegan

Le soja, lui, souvent pointé du doigt et utilisé par les anti-vegans comme argument d’autorité afin de discréditer l’alimentation végétale, est en réalité majoritairement produit pour l’alimentation animale et non pour les humains.

À l’échelle mondiale, 77% du soja est produit pour l’alimentation animale, 19,2% pour la consommation directe humaine et 3,8% pour l’industrie (biodiesel, lubrifiants, etc). [3]

Le tourteau de soja est la principale source de protéines pour l’alimentation animale (volailles, porcs, bœufs, poissons). Le poulet en consomme 37%, suivi du porc (20,2%), des produits aquacoles (5,6%), des produits laitiers (1,4%) et du bœuf (0,5%).

Les 19,2% liés à la consommation humaine se répartissent comme suit : 6% pour les aliments solides à base de soja (tofu, lait de soja, etc.). Le reste (environ 13,2%) pour l’huile de soja consommée par les humains. Donc on arrête de dire « et ton tofu, il déforeste aussi ! », merci. 🙂

Ces 6% concernent la production mondiale de soja-graine transformée pour des usages alimentaires sous la forme de lait de soja, de desserts à base de soja, de tofu ou encore comme émulsifiant (lécithine de soja) dans des préparations alimentaires industrielles (chocolats, plats préparés, etc). [4]

L’antispécisme et le combat politique

L’antispécisme remet en cause la hiérarchie arbitraire entre les espèces et s’oppose à l’exploitation animale sous toutes ses formes. Il s’inscrit dans une démarche éthique mais aussi écologique : en diminuant la consommation de produits d’origine animale, on réduit son empreinte écologique.

Mais malgré tout, ces mouvements peinent à s’imposer, socialement et politiquement.

Les causes sont multiples : le poids des traditions, d’une part, et les lobbies agro-industriels d’autre part freinent l’évolution vers une alimentation plus respectueuse du vivant.

Les écologistes eux-mêmes, bien qu’alertes sur l’impact de leur assiette, rechignent souvent à interroger leur propre consommation de viande. On assiste à un vrai paradoxe.

Peut-on se dire écolo et manger de la viande ?

La pureté écolo n’existant pas, il est difficile de répondre à cette question de manière aussi tranchée.

On peut se poser la même question avec l’aviation : Peut-on se dire écolo et continuer à prendre l’avion ?

Il est évident que les deux actions concrètes pour l’environnement (et directement visibles sur son empreinte environnementale) sont l’arrêt du mode de transport par avion, et la végétalisation de son assiette.

On peut également se demander : Faut-il consommer de la viande bio ou conventionnelle ? La réponse est évidente. La bio, avec ou sans élevage, reste primordiale dans la transition.

Et même si l’ensemble de la société française se mettait à consommer de la viande bio, il faudrait de toute façon réduire les quantités d’aliments carnés dans notre assiette, puisque plus de bio signifie plus de terres à usage de l’élevage, ce qui peut engendrer d’autres contraintes liées à l’usage des terres pour, par exemple, le pâturage.

En 2025, il est primordial de comprendre que le changement passe d’abord par l’assiette, et que le plus gros impact que vous pouvez avoir est celui inhérent à votre alimentation.

Vous pourrez trier vos déchets, nettoyer votre cloud, marcher plus souvent… La transition ne s’effectuera pas si chacun de nous ne met pas le contenu de son assiette en haut de la liste d’actions à mener pour réduire son empreinte environnementale. En premier lieu, privilégier le local et le bio et une alimentation végétale sont des actes qui auront un impact flagrant sur votre empreinte environnementale.

Pourtant, de nombreuses personnes engagées continuent de consommer de la viande en invoquant la modération ou en faisant du « local » un maître-mot, dans le but de « compenser » l’impact. Mais vous pourrez consommer toutes les viandes locales que vous voudrez, le transport ne joue qu’un rôle très relatif dans l’empreinte carbone d’un morceau de viande. [5] [6]

Ce paradoxe illustre une dissonance cognitive forte : vouloir protéger la planète sans remettre en question une habitude profondément ancrée qui finalement n’est pas nécessaire, un régime végétal pouvant être tout à fait complet, sain et savoureux.

Prendre conscience du lien entre bien-être animal et écologie est essentiel. Car défendre l’environnement, c’est aussi défendre les êtres vivants qui l’habitent, humains comme non-humains.

L’avenir de nos sociétés modernes passe inévitablement par un changement de nos habitudes alimentaires et de notre rapport aux autres espèces.

« On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux »

– Gandhi

Sources :

[1] All4trees : https://all4trees.org/dossiers/deforestation/causes/agriculture-commerciale/elevage-bovin

[3] deforestationimportee.ecologie.gouv : https://www.deforestationimportee.ecologie.gouv.fr/produits-concernes/article/soja#:~:text=A%20l’%C3%A9chelle%20mondiale%2C%2077,biodiesel%2C%20lubrifiants%2C%20etc)

[4] Fraanje et Garnett, 2020 : https://www.academia.edu/41842107/Soy_food_feed_and_land_use_change

[5] Poore & Nemecek, 2018 : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29853680/

[6] Infographie de Bon Pote sur la chaîne d’approvisionnement : https://bonpote.com/wp-content/uploads/2024/11/Emissions-de-GES-a-travers-la-chaine-dapprovisionnement.png